探路“新零售”

經濟進入新常態(tài),消費成為經濟增長的“壓艙石”,2016年全國社會消費品零售總額同比增長10.4%,增速較快。

這也顯示出零售業(yè)仍然保持著較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢,不過,在業(yè)態(tài)上發(fā)生一定的變化,網上零售繼續(xù)保持中高速的增長,但是增速出現下降,電商平臺商品成交額增速也體現出這點,另一面則是傳統(tǒng)零售增長雖有回升企穩(wěn),但是仍然受到各方面的影響。

阿里巴巴或許是預見到未來零售業(yè)模式存在變革的需要,故而提出了“新零售”概念,形成線上線下以及物流之間的融合。這個思路或許可以解決傳統(tǒng)零售和電商平臺的痛點,以取得共贏。

在近幾年,不少傳統(tǒng)零售企業(yè)已經在試圖通過線上線下互補來減少電商平臺的沖擊。阿里巴巴等電商平臺也參與入股了一些實體零售企業(yè),不過,阿里巴巴與百聯(lián)集團的合作則是“新零售”概念提出后阿里巴巴的收單落地項目,其是否能夠取得成功,有待觀察。

在曹磊看來,國內網絡零售行業(yè)都已顯示出增速趨緩的態(tài)勢,對于電商巨頭而言,尤其是上市公司,迫切需要尋求挖掘新的增長點來刺激業(yè)績、維持高股價與股東利益。在此背景下,采取“化敵為友”策略,從過去搶線下零售業(yè)的飯碗,到互補合作、開發(fā)共享無疑是國內電商無奈之下的明智選擇。

線上線下相交融的新零售無疑是2016年零售行業(yè)的熱門關鍵詞之一,2月20日,百聯(lián)集團與阿里巴巴集團在上海宣布達成戰(zhàn)略合作,消息一出,關于新零售的討論熱度再次被推高。

事實上,早在阿里新零售戰(zhàn)略發(fā)布的一周前,零售圈便開始因另一宗收購傳聞而顯得熱鬧非凡,而這一收購案的主人公正是包括阿里巴巴、蘇寧、騰訊在內的企業(yè)以及 大潤發(fā) 所在的母公司高鑫零售。

一方是國內三大巨頭,而另一方則是極少數保持著實體零售高頻開店記錄的 “另類”,無論 大潤發(fā) 牽手哪方,這樣的 “聯(lián)姻”傳聞必然會吸睛無數,惹來業(yè)內對于合作形式的無限猜測。

然而,就在各方以為收購一事基本上是板上釘釘的事情之際,高鑫集團深夜發(fā)布的公告卻推翻了眾人的猜想。關于收購對象的說法,潤泰集團總裁尹衍梁以及高鑫集團三方各執(zhí)一詞,而最新進展是高鑫集團首席執(zhí)行官在2月20日舉行的業(yè)績發(fā)布會上明確表示“公司不會出售 大潤發(fā) ”。

收購疑云

回顧過去一周, 大潤發(fā) 并購傳聞幾乎隔天就有一種截然不同的說法。2月15日, 大潤發(fā) 所在的母公司高鑫零售被傳即將出售,阿里巴巴很有可能對其進行注資,此次合作與阿里巴巴董事局主席馬云去年提出的新零售戰(zhàn)略不謀而合。

2月16日,潤泰集團總裁尹衍梁在接受臺灣工商時報采訪時表示,洽談的不止阿里巴巴,還包括騰訊、蘇寧在內的三大巨頭,“高鑫旗下的中國 大潤發(fā) 姑娘要出嫁,追求者有三家!”受收購消息影響,在港上市的高鑫零售股價2月16日上漲了1.74%,當日收盤價為8.17港元/股。

對于收購傳聞,阿里巴巴集團的表態(tài)十分曖昧,在回應媒體詢問時表示,“對于新零售,阿里巴巴毫無疑問在全力積極探索,至于市場傳言我們暫不評論。”而剩下兩位“追求者”同樣并未做出明確回復:騰訊方面表示并未接觸過 大潤發(fā) ,而蘇寧在接受記者采訪時亦表示不回應市場傳言。

劇情的再次反轉發(fā)生在2月17日,當天午間高鑫宣布停牌,并表示“短暫停牌以待刊發(fā)內幕消息的公告”,當時業(yè)內一度認定收購事宜有了具體進展,種種跡象讓市場充滿想象空間。

令人大跌眼鏡的是,2月17日深夜等來的卻是高鑫集團發(fā)布的澄清公告:“公司目前與包括蘇寧在內的若干第三方就潛在合作進行討論,但并未就任何有關合作之架構或條款展開實質性討論。”并且明確第三方不包括阿里巴巴或騰訊。

2月20日,阿里巴巴正式揭曉“聯(lián)姻”謎底,在上海宣布和百聯(lián)集團達成戰(zhàn)略合作,雙方將基于大數據和互聯(lián)網技術,在全業(yè)態(tài)融合創(chuàng)新等六個領域展開全方位合作,且合作暫不涉及資本層面。

幾乎同一時間,高鑫集團在香港公布2016年度業(yè)績并澄清市場傳聞,發(fā)布會上,首席執(zhí)行官Bruno Mercier明確表示公司不會出售 大潤發(fā) ,在被問到阿里收購傳聞時更直言“沒什么好說的,你們去看公告”。

當天,高鑫零售宣布復牌,開盤后股價大跌8%,跌幅一度超過15%,創(chuàng)2015年以來最大跌幅。至此, 大潤發(fā) 未來會否繼續(xù)出售的疑團依然未解。

大賣場中的“異類”

公開資料顯示, 大潤發(fā) 賣場由潤泰集團于1996年創(chuàng)辦,1997年進軍中國內地市場。2000年底,潤泰集團引入了歐尚進行股權投資,雙方交叉持股,并在此后合資成立了高鑫零售有限公司。

與家樂福、沃爾瑪等重點發(fā)展一線城市不同,從其門店選址分布來看, 大潤發(fā) 走的是“農村包圍城市”的路子,把賣場集中開在華東區(qū)、華北區(qū)、華南區(qū)等區(qū)域的二三線城市。

業(yè)內人士告訴記者,不同于沃爾瑪、家樂福等外資賣場, 大潤發(fā) 所處的地段租金是業(yè)內最低,租期最長,并且租金隨著銷售額的變化而改變,這一發(fā)展模式讓 大潤發(fā) 擺脫了租金成本的困擾。

在實體超商關店聲不絕的零售寒冬中,一直保持高速開店的 大潤發(fā) 無疑屬于“另類”。進入內地接近19年以來, 大潤發(fā) 幾乎從未有過關店記錄,而這個記錄直至去年10月才被打破——由于物業(yè)糾紛原因,山東濰坊店被迫撤離購物廣場。

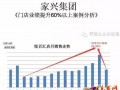

從高鑫零售公布的2016年財報業(yè)績來看,其過去一年的業(yè)績增長依舊強勢。截至2016年12月31日,公司營業(yè)額為1004.41億元,較2015年同期的964.14億元同比增長4.2%;凈利潤則同比增長5.2%至25.71億元。

與此同時,該集團新開38家綜合大賣場,截至2016年12月底,高鑫零售在全國共有446家綜合性大賣場。而根據市場調研機構凱度發(fā)布的數據顯示,高鑫零售2016年在中國零售市場的份額為7.8%,緊隨其后的分別是華潤萬家、沃爾瑪和家樂福。

大潤發(fā) 顯然不想止步于線下門店所獲得的成就。2013年6月, 大潤發(fā) 集團旗下的自營電商平臺飛牛網正式上線,2014年華東上線,2015年先后在山東、北京上線。而從飛牛網最新公布的業(yè)績看來,其飛牛網2016年的商品交易總額為21億元人民幣,仍處于虧損狀態(tài)。

零售管理專家、上海尚益咨詢總經理胡春才告訴記者,外資零售巨頭從上世紀90年代以來先后進入中國市場,經過20年左右的發(fā)展,租金成本比過去翻了好幾倍不止。隨著租期陸續(xù)到期,租金壓力也隨之而來,這意味著即使賣場銷售額保持增長,其毛利也會大幅度減少。

而到了2010年以后,大賣場更是直面來自電子商務的沖擊,消費客群不斷流失。

“在過去大賣場盈利點比較集中在數碼家電、生鮮蔬果等商品品類,幾乎無一不受到電商的打擊。加之租金的上漲,小業(yè)態(tài)門店如社區(qū)超市以及線上業(yè)務便成為了傳統(tǒng)零售商的轉型出路。”胡春才分析道。

新零售猜想

事實上,線下零售商要轉戰(zhàn)線上,途徑無非有二:一是自建電商,二則是與原有的第三方平臺合作。前者有沃爾瑪戰(zhàn)略入股京東的經典案例,后者則有華潤集團于去年底推出綜合電商平臺“華潤通”。

關于兩種截然不同的做法,中國電子商務研究中心主任曹磊認為,傳統(tǒng)零售商想要自立為王,打造專屬的電商平臺,實際上還是一種自我封閉式的發(fā)展模式。他表示,由于引流成本和運營成本都非常高,目前市場留給實體零售商自建電商品牌的空間越來越少。

“傳統(tǒng)零售引流到線上,想要自立山頭的可能性不大,基本只有死路一條。銀泰涉足電商的成效不大,后來又賣給了阿里就是個很好的先例。”曹磊說道。

實際上,隨著零售商業(yè)的不斷磨合發(fā)展,近兩年線上線下不再變得水火不容,界限也愈發(fā)模糊。

在曹磊看來,國內網絡零售行業(yè)都已顯示出增速趨緩的態(tài)勢,對于電商巨頭而言,尤其是上市公司,迫切需要尋求挖掘新的增長點來刺激業(yè)績、維持高股價與股東利益。在此背景下,采取“化敵為友”策略,從過去搶線下零售業(yè)的飯碗,到互補合作、開發(fā)共享無疑是國內電商無奈之下的明智選擇。

無獨有偶,胡春才在接受記者采訪時同樣表示,電商行業(yè)的“馬太效應”已經顯現,即強者更強、弱者更弱,而缺乏體驗性成為制約其進一步發(fā)展的瓶頸。因此, 大潤發(fā) 未來牽手第三方平臺的可能性依舊很大。

經濟進入新常態(tài),消費成為經濟增長的“壓艙石”,2016年全國社會消費品零售總額同比增長10.4%,增速較快。

這也顯示出零售業(yè)仍然保持著較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢,不過,在業(yè)態(tài)上發(fā)生一定的變化,網上零售繼續(xù)保持中高速的增長,但是增速出現下降,電商平臺商品成交額增速也體現出這點,另一面則是傳統(tǒng)零售增長雖有回升企穩(wěn),但是仍然受到各方面的影響。

阿里巴巴或許是預見到未來零售業(yè)模式存在變革的需要,故而提出了“新零售”概念,形成線上線下以及物流之間的融合。這個思路或許可以解決傳統(tǒng)零售和電商平臺的痛點,以取得共贏。

在近幾年,不少傳統(tǒng)零售企業(yè)已經在試圖通過線上線下互補來減少電商平臺的沖擊。阿里巴巴等電商平臺也參與入股了一些實體零售企業(yè),不過,阿里巴巴與百聯(lián)集團的合作則是“新零售”概念提出后阿里巴巴的收單落地項目,其是否能夠取得成功,有待觀察。

在曹磊看來,國內網絡零售行業(yè)都已顯示出增速趨緩的態(tài)勢,對于電商巨頭而言,尤其是上市公司,迫切需要尋求挖掘新的增長點來刺激業(yè)績、維持高股價與股東利益。在此背景下,采取“化敵為友”策略,從過去搶線下零售業(yè)的飯碗,到互補合作、開發(fā)共享無疑是國內電商無奈之下的明智選擇。

線上線下相交融的新零售無疑是2016年零售行業(yè)的熱門關鍵詞之一,2月20日,百聯(lián)集團與阿里巴巴集團在上海宣布達成戰(zhàn)略合作,消息一出,關于新零售的討論熱度再次被推高。

事實上,早在阿里新零售戰(zhàn)略發(fā)布的一周前,零售圈便開始因另一宗收購傳聞而顯得熱鬧非凡,而這一收購案的主人公正是包括阿里巴巴、蘇寧、騰訊在內的企業(yè)以及 大潤發(fā) 所在的母公司高鑫零售。

一方是國內三大巨頭,而另一方則是極少數保持著實體零售高頻開店記錄的 “另類”,無論 大潤發(fā) 牽手哪方,這樣的 “聯(lián)姻”傳聞必然會吸睛無數,惹來業(yè)內對于合作形式的無限猜測。

然而,就在各方以為收購一事基本上是板上釘釘的事情之際,高鑫集團深夜發(fā)布的公告卻推翻了眾人的猜想。關于收購對象的說法,潤泰集團總裁尹衍梁以及高鑫集團三方各執(zhí)一詞,而最新進展是高鑫集團首席執(zhí)行官在2月20日舉行的業(yè)績發(fā)布會上明確表示“公司不會出售 大潤發(fā) ”。

收購疑云

回顧過去一周, 大潤發(fā) 并購傳聞幾乎隔天就有一種截然不同的說法。2月15日, 大潤發(fā) 所在的母公司高鑫零售被傳即將出售,阿里巴巴很有可能對其進行注資,此次合作與阿里巴巴董事局主席馬云去年提出的新零售戰(zhàn)略不謀而合。

2月16日,潤泰集團總裁尹衍梁在接受臺灣工商時報采訪時表示,洽談的不止阿里巴巴,還包括騰訊、蘇寧在內的三大巨頭,“高鑫旗下的中國 大潤發(fā) 姑娘要出嫁,追求者有三家!”受收購消息影響,在港上市的高鑫零售股價2月16日上漲了1.74%,當日收盤價為8.17港元/股。

對于收購傳聞,阿里巴巴集團的表態(tài)十分曖昧,在回應媒體詢問時表示,“對于新零售,阿里巴巴毫無疑問在全力積極探索,至于市場傳言我們暫不評論。”而剩下兩位“追求者”同樣并未做出明確回復:騰訊方面表示并未接觸過 大潤發(fā) ,而蘇寧在接受記者采訪時亦表示不回應市場傳言。

劇情的再次反轉發(fā)生在2月17日,當天午間高鑫宣布停牌,并表示“短暫停牌以待刊發(fā)內幕消息的公告”,當時業(yè)內一度認定收購事宜有了具體進展,種種跡象讓市場充滿想象空間。

令人大跌眼鏡的是,2月17日深夜等來的卻是高鑫集團發(fā)布的澄清公告:“公司目前與包括蘇寧在內的若干第三方就潛在合作進行討論,但并未就任何有關合作之架構或條款展開實質性討論。”并且明確第三方不包括阿里巴巴或騰訊。

2月20日,阿里巴巴正式揭曉“聯(lián)姻”謎底,在上海宣布和百聯(lián)集團達成戰(zhàn)略合作,雙方將基于大數據和互聯(lián)網技術,在全業(yè)態(tài)融合創(chuàng)新等六個領域展開全方位合作,且合作暫不涉及資本層面。

幾乎同一時間,高鑫集團在香港公布2016年度業(yè)績并澄清市場傳聞,發(fā)布會上,首席執(zhí)行官Bruno Mercier明確表示公司不會出售 大潤發(fā) ,在被問到阿里收購傳聞時更直言“沒什么好說的,你們去看公告”。

當天,高鑫零售宣布復牌,開盤后股價大跌8%,跌幅一度超過15%,創(chuàng)2015年以來最大跌幅。至此, 大潤發(fā) 未來會否繼續(xù)出售的疑團依然未解。

大賣場中的“異類”

公開資料顯示, 大潤發(fā) 賣場由潤泰集團于1996年創(chuàng)辦,1997年進軍中國內地市場。2000年底,潤泰集團引入了歐尚進行股權投資,雙方交叉持股,并在此后合資成立了高鑫零售有限公司。

與家樂福、沃爾瑪等重點發(fā)展一線城市不同,從其門店選址分布來看, 大潤發(fā) 走的是“農村包圍城市”的路子,把賣場集中開在華東區(qū)、華北區(qū)、華南區(qū)等區(qū)域的二三線城市。

業(yè)內人士告訴記者,不同于沃爾瑪、家樂福等外資賣場, 大潤發(fā) 所處的地段租金是業(yè)內最低,租期最長,并且租金隨著銷售額的變化而改變,這一發(fā)展模式讓 大潤發(fā) 擺脫了租金成本的困擾。

在實體超商關店聲不絕的零售寒冬中,一直保持高速開店的 大潤發(fā) 無疑屬于“另類”。進入內地接近19年以來, 大潤發(fā) 幾乎從未有過關店記錄,而這個記錄直至去年10月才被打破——由于物業(yè)糾紛原因,山東濰坊店被迫撤離購物廣場。

從高鑫零售公布的2016年財報業(yè)績來看,其過去一年的業(yè)績增長依舊強勢。截至2016年12月31日,公司營業(yè)額為1004.41億元,較2015年同期的964.14億元同比增長4.2%;凈利潤則同比增長5.2%至25.71億元。

與此同時,該集團新開38家綜合大賣場,截至2016年12月底,高鑫零售在全國共有446家綜合性大賣場。而根據市場調研機構凱度發(fā)布的數據顯示,高鑫零售2016年在中國零售市場的份額為7.8%,緊隨其后的分別是華潤萬家、沃爾瑪和家樂福。

大潤發(fā) 顯然不想止步于線下門店所獲得的成就。2013年6月, 大潤發(fā) 集團旗下的自營電商平臺飛牛網正式上線,2014年華東上線,2015年先后在山東、北京上線。而從飛牛網最新公布的業(yè)績看來,其飛牛網2016年的商品交易總額為21億元人民幣,仍處于虧損狀態(tài)。

零售管理專家、上海尚益咨詢總經理胡春才告訴記者,外資零售巨頭從上世紀90年代以來先后進入中國市場,經過20年左右的發(fā)展,租金成本比過去翻了好幾倍不止。隨著租期陸續(xù)到期,租金壓力也隨之而來,這意味著即使賣場銷售額保持增長,其毛利也會大幅度減少。

而到了2010年以后,大賣場更是直面來自電子商務的沖擊,消費客群不斷流失。

“在過去大賣場盈利點比較集中在數碼家電、生鮮蔬果等商品品類,幾乎無一不受到電商的打擊。加之租金的上漲,小業(yè)態(tài)門店如社區(qū)超市以及線上業(yè)務便成為了傳統(tǒng)零售商的轉型出路。”胡春才分析道。

新零售猜想

事實上,線下零售商要轉戰(zhàn)線上,途徑無非有二:一是自建電商,二則是與原有的第三方平臺合作。前者有沃爾瑪戰(zhàn)略入股京東的經典案例,后者則有華潤集團于去年底推出綜合電商平臺“華潤通”。

關于兩種截然不同的做法,中國電子商務研究中心主任曹磊認為,傳統(tǒng)零售商想要自立為王,打造專屬的電商平臺,實際上還是一種自我封閉式的發(fā)展模式。他表示,由于引流成本和運營成本都非常高,目前市場留給實體零售商自建電商品牌的空間越來越少。

“傳統(tǒng)零售引流到線上,想要自立山頭的可能性不大,基本只有死路一條。銀泰涉足電商的成效不大,后來又賣給了阿里就是個很好的先例。”曹磊說道。

實際上,隨著零售商業(yè)的不斷磨合發(fā)展,近兩年線上線下不再變得水火不容,界限也愈發(fā)模糊。

在曹磊看來,國內網絡零售行業(yè)都已顯示出增速趨緩的態(tài)勢,對于電商巨頭而言,尤其是上市公司,迫切需要尋求挖掘新的增長點來刺激業(yè)績、維持高股價與股東利益。在此背景下,采取“化敵為友”策略,從過去搶線下零售業(yè)的飯碗,到互補合作、開發(fā)共享無疑是國內電商無奈之下的明智選擇。

無獨有偶,胡春才在接受記者采訪時同樣表示,電商行業(yè)的“馬太效應”已經顯現,即強者更強、弱者更弱,而缺乏體驗性成為制約其進一步發(fā)展的瓶頸。因此, 大潤發(fā) 未來牽手第三方平臺的可能性依舊很大。

樂發(fā)網超市批發(fā)網提供超市貨源信息,超市采購進貨渠道。超市進貨網提供成都食品批發(fā),日用百貨批發(fā)信息、微信淘寶網店超市采購信息和超市加盟信息.打造國內超市采購商與批發(fā)市場供應廠商搭建網上批發(fā)市場平臺,是全國批發(fā)市場行業(yè)中電子商務權威性網站。

本文內容整合網站:百度百科、知乎、淘寶平臺規(guī)則